予算決算常任委員会– category –

-

予算決算常任委員会でフジノは一般会計決算の認定に反対しました/2020年9月議会

-

「もはや福祉は待ったなし」との訴えと「福祉の財源を稼ぐ為に経済を回す」と訴え続けている上地市長/予算決算常任委員会・全体会(2019年6月議会)

-

7議案のうち2議案に反対しました/予算決算常任委員会・全体会(2018年9月議会)

-

2018年度もフジノは「教育福祉常任委員会」に就任する見込みです/5月17日の本会議で正式決定します(2018年召集議会)

-

使い勝手が悪く利用者も増えないのに抜本的見直しを先送りした「病児・病後児保育センター」議案への反対討論をしました/予算決算常任委員会・全体会(2017年12月議会)

-

ついに決算審査が終わりました。フジノは「単コロ」が廃止されていない「病院事業」の決算に反対しました/予算決算常任委員会・全体会(2017年9月議会)

-

「小児医療費の無償化を中3まで拡大、所得制限も撤廃」が実質的に成立へ/予算決算常任委員会・全体会(2017年9月議会)

-

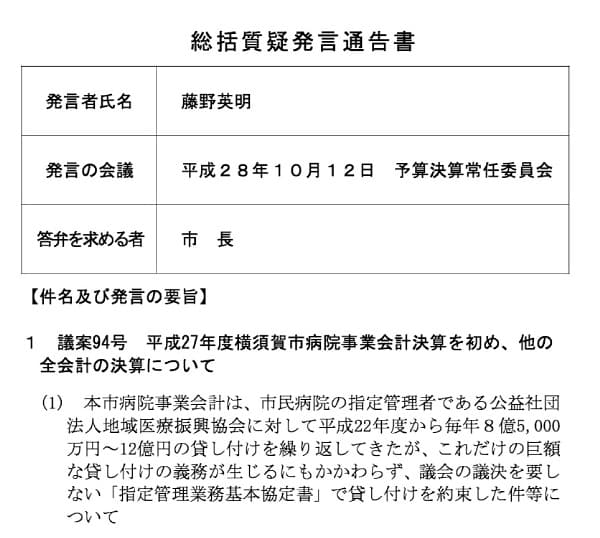

予算書・決算書にも全く載らない市民病院への巨額の貸付金問題をついに市長に質疑します/明日の予算決算常任委員会での「総括質疑」の発言通告書を掲載します

-

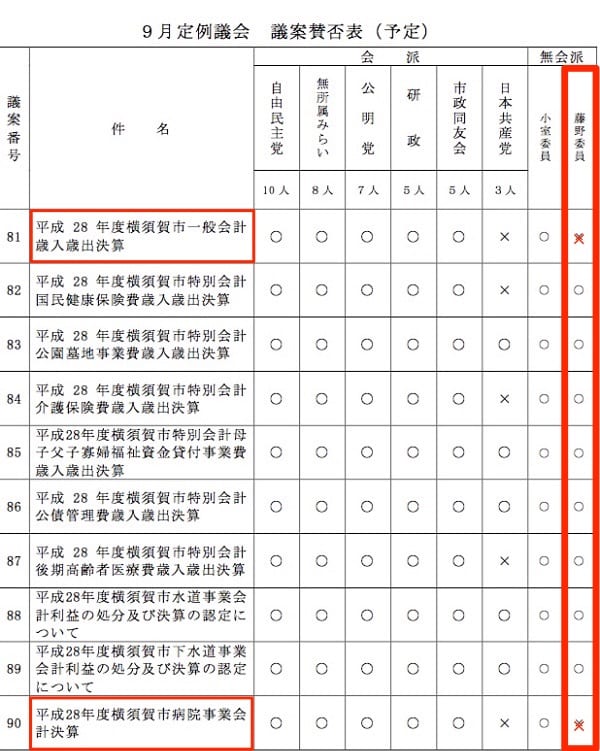

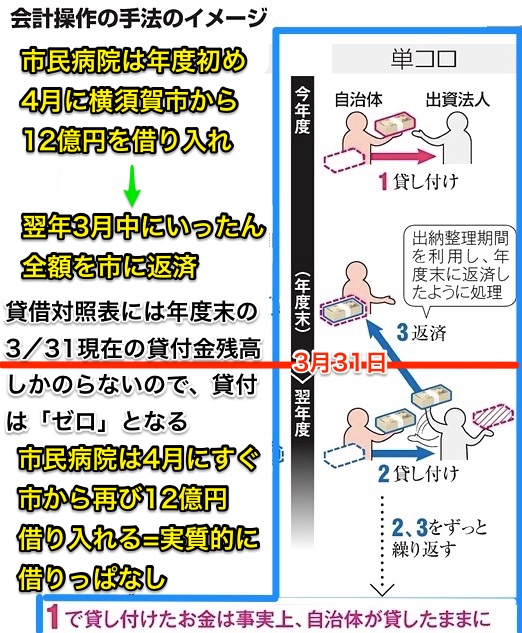

議会がチェックできない方法で6年間も市民病院に8.5〜12億円も貸付!短期貸付に見せかけた「単コロ」か?決算も不正確ではないか?/予算決算常任委員会・全体会(2016年9月議会)

-

ウインドサーフィンW杯の24年ぶり国内開催を津久井浜で行なう費用等を含む「補正予算」の審議が終わりました/予算決算常任委員会・全体会(2016年9月議会)

-

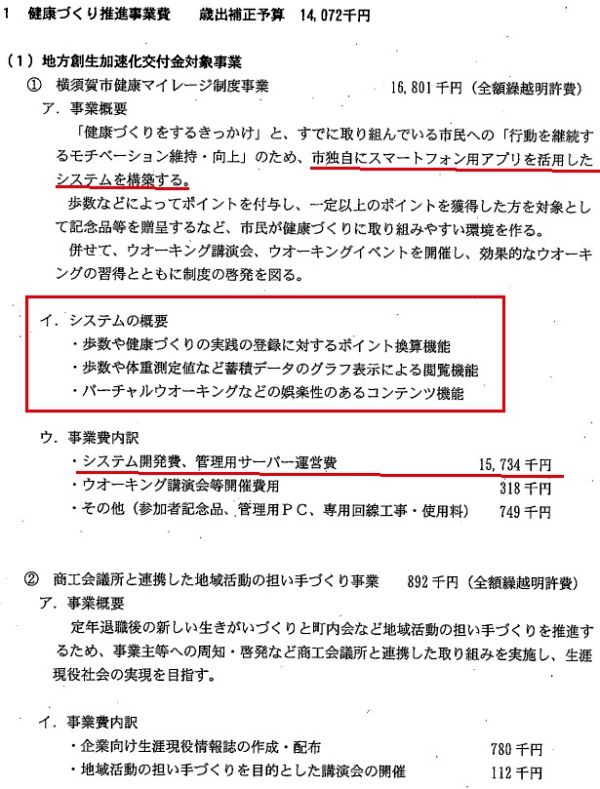

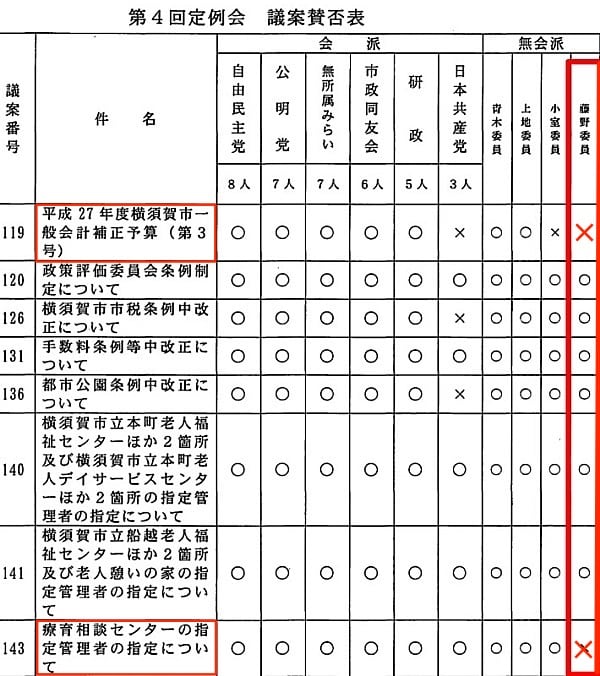

「横須賀市健康マイレージ事業(市独自のスマホ用健康アプリ作成)」の予算案に反対しました/予算決算常任委員会が開かれて、2015年度の最終補正予算案の審議が実質的に終わりました

-

補正予算案と「療育相談センターの指定管理者の指定」に反対しました/予算決算常任委員会・全体会(2015年12月議会)